現在の常識は未来の非常識。ティール組織の第一人者・嘉村賢州氏と学ぶパラダイムシフト【イベントレポート】

現代は、組織のあり方に関する大きな転換期を迎えています。従来の組織運営モデルが限界を迎える中、新たなパラダイムへの移行が始まっているのかもしれません。今回のイベントでは日本におけるティール組織の第一人者でもある嘉村賢州氏にお越しいただき講演とディスカッションが行われました。

イベントのフル動画を公開しています。動画で見たい方はこちらから↓

この講座は『 “幸せ”と“成果”を両立する組織づくり』をテーマに、重要なノウハウをお持ちのゲストお招きし、未来を切り開くための7つの羅針盤を探求する連続講座の第6回目です。

登壇者紹介

嘉村賢州

NPO法人場とつながりラボ home's vi 代表理事

1981年、兵庫県生まれ。京都大学農学部卒業。

集団から大規模組織にいたるまで、人が集うときに生まれる対立・しがらみを化学反応に変えるための知恵を研究・実践している。

2008年に組織づくりやまちづくりの調査研究を行うNPO法人「場とつながりラボhome’s vi(ホームズビー)」を京都で立ち上げ、代表理事を務める。2015年に1年の休暇をとって世界を旅する。その中で新しい組織論の概念「ティール組織」と出会い、研究と普及に努めている。

2018年4月、東京工業大リーダーシップ教育院の特任准教授に就任。2023年12月にティール組織・進化型組織の情報メディア「ティール組織ラボ」teal-lab.jpをスタートさせている。

萩原典子

GCストーリー株式会社 CHO

ココシフの運営会社GCストーリーを2005年に実弟と立ち上げ、創業当初から組織のパフォーマンスの最大化と同時に全従業員の幸福にこだわった組織作りを行ってきた。2015年ころからは働きがいのあるランキングやホワイト企業大賞など数々の賞を受賞。

2020年からはココシフブランドを立ち上げ、メンタルトレーナーやコーチとして幸福度や自律度の高い組織作りのサポートを行っている。

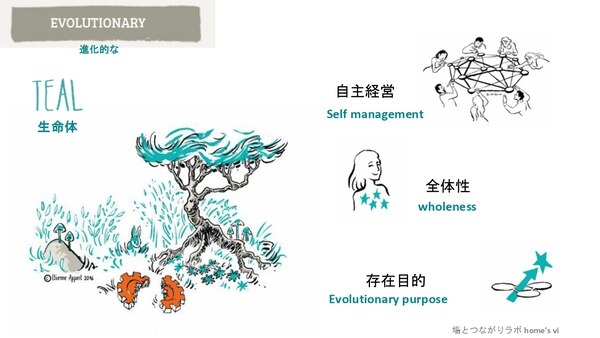

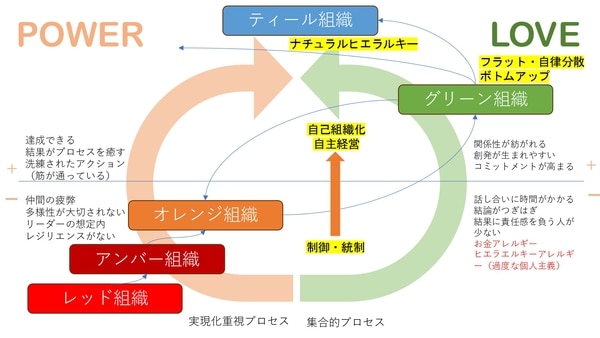

「制御」から「自己組織化/自己修正」する生命的な組織

組織の発展において軍隊式トップダウン型がほぼ唯一の選択肢だった時代から、現代は多様な形態が可能になっています。しかし、ティール組織は「導入すべき正解」として捉えるべきではなく、むしろ組織の可能性を広げる選択肢の一つとして理解する必要があるのかもしれません。

組織を「制御」する運営から「自己組織化/自己修正」できる運営へと進化させることが現代のパラダイムシフトではないでしょうか。変化が大きい現代ではまるで生命体のように、状況に応じた柔軟さが組織に求められているようです。

ティール組織は、個人の可能性を最大限に引き出しながら、組織の持続可能性を追求する新しいアプローチを提示しています。従来の常識を超え、人間と組織の新しい関係性を模索するこの動きは、今後の企業経営に大きな示唆を与えています。

組織の未来は、硬直的な構造ではなく、生き生きとした対話と相互信頼の中に見出されつつあるのかもしれません。ティール組織は、その可能性を具現化する一つの重要な試みとして、私たちに新たな希望を示しています。

また、注目すべき点は「カオスと秩序」の絶妙なバランスであることが示唆されました。

ティール組織は完全な無秩序でも、過度な統制でもない人間の創造性が最大化される領域を仕組みによってデザインしています。

「ルールが無い」と誤解されるティール組織ですが、決して無秩序でルールが無いわけではありません。創造性が発揮される秩序を担保する仕組みがきちんと設計されているのです。仕組みが機能しているからこそ、クリエイティブで流動性の高い組織が実現されているのではないでしょうか。

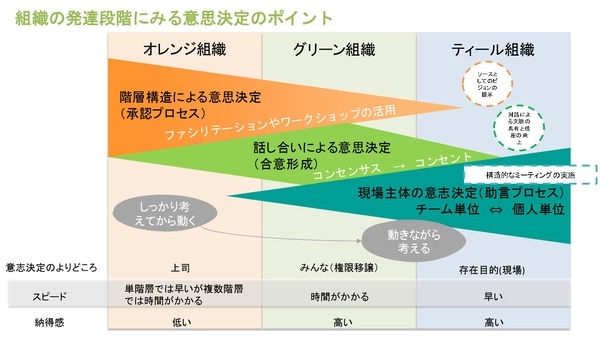

また、組織の意思決定についても講演では触れられていました。

ティール組織の意思決定は、従来の上意下達型から根本的に変化しています。

「コンセンサス」から「コンセント」への移行は、その象徴的な変化と言えるのではないでしょうか。ティール組織は全員の合意を求めるのではなく、重大な反対がない限り前に進むという柔軟なアプローチを採用しているのです。

重要なのは、リーダーの役割の再定義と言えるのかもしれません。リーダーは絶対的な権力者ではなく、対話を促進し、現場の創造性を引き出す触媒的な存在となります。リーダー独自の感覚や洞察力はきちんと尊重されつつ、強制や命令ではなく対話を通じて組織を導く役割を担っています。

ティールは、単なる組織概念ではなく働くことの本質、個人の可能性、そして組織の存在意義そのものを問い直す、根本的なパラダイムシフトなのかもしれません。

硬直した階層構造から、生命体のように柔軟に変化する組織へ。これが、ティール組織が示す未来の組織の姿ではないでしょうか。伝統的な組織運営の常識を超え、人間の創造性と可能性を最大限に引き出す新しい組織モデルの可能性が示唆されました。

パッケージ導入かオーガニックか。ティール組織への変容プロセスは?

パネルディスカッションの冒頭のテーマはティールへの変容プロセスに関する話題から始まりました。

組織変革のプロセスは、大きく二つのパターンに分けられるようです。一つは「オーガニック」な変容で、組織のメンバーが少しずつ探求し、試行錯誤を重ねながら自然に変化していく方法。もう一つは「パッケージ」の導入で、具体的な運営手法を導入するアプローチです。

パッケージ導入のメリットは、型から入るためリーダーにパラダイムシフトが起こっていない状態でも一定変容が可能な点です。

例えばホラクラシーはパッケージの一例と言えるのかもしれません。

ホラクラシーは、従来の階層的組織から、ルールに基づく協働モデルへの転換を目指しています。リーダーの強制や命令ではなく、メンバーの自発性を尊重します。初期には戸惑いや抵抗感があるものの、実践を重ねるうちに組織の潜在的な可能性が徐々に解放されていくプロセスを経て変容していきます。

組織変容は、本来リーダーの世界観や思考様式の根本的な変化なしには実現しません。ただし、完璧な状態を求める必要はありません。穏やかで人を大切にする姿勢を持ち、継続的に成長する意志があれば、変容は可能となります。

また、組織変容はオレンジ、グリーン、ティールという組織発展の段階を単純に上り詰めるのではなく、各段階の特性を理解し、組織の文脈に合わせて柔軟に適応することが求められます。最終的な目標は、形式的な制度ではなく、人間性を中心に置いた組織文化の創造なのではないでしょうか。

ただ、自己組織化は組織メンバーの内発的な熱量を必要とします。顧客を幸せにしたい、世の中をより良くしたいという純粋な意志こそが原動力となるのです。形式的な改革ではなく、メンバー一人ひとりの内なる衝動に耳を傾けることが、オーガニックな変容の始点と言えるのかもしれません。

変革の痛みを学びの機会と捉える

現場が疲弊しているにも関わらず、意思決定層の経営サイドがその状況や痛みに気づけておらず組織課題を捉えていないケースもあります。表面上は順調に見える組織であっても、その内部では深刻な歪みが生じているのかもしれません。

組織課題は見えにくいと言われますが、離職率の高さ、売上の低迷、メンタルヘルスの悪化など、様々な指標から読み取ることができます。

誰もが往々にして、根本的な課題を直視することへの躊躇いがあります。しかし、この姿勢こそが組織の停滞を招く最大の要因となるのではないでしょうか。

歪みが起きた際に原因をきちんと探求して「経営層が言いたいことを言えない状況」や「経営者が感じる些細な違和感を口に出来ない状況」など些細かもしれないが、起こっている現実を直視する必要があります。

変革の鍵は、経営層の自己認識と組織文化の省察にあるのかもしれません。単なる人材入れ替えや表面的な施策ではなく、組織の存在意義そのものを問い直す勇気が求められます。

重要なのは、変化の痛みを恐れず、むしろその痛みを学びの機会として捉えることだと言っても過言ではありません。規模に関わらず自律的なチームと信頼に基づく関係性の構築によって、新しい次世代型の組織が実現されるのではないでしょうか。