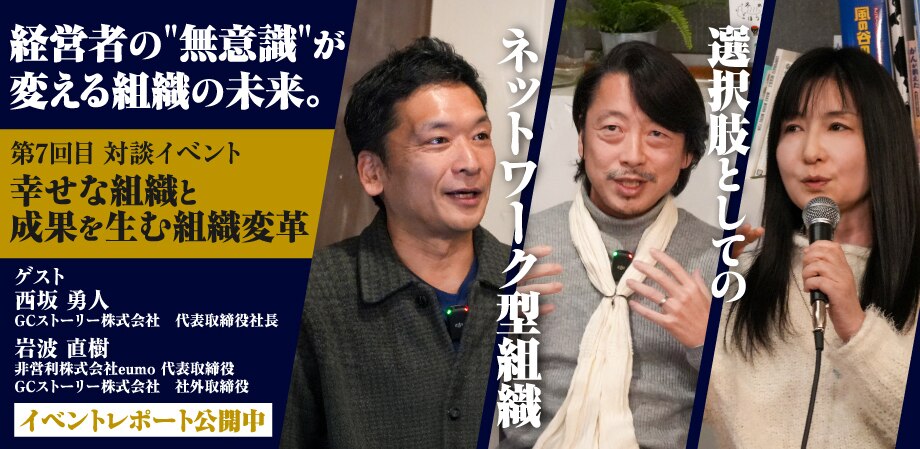

経営者の“無意識”が変える組織の未来。選択肢としてのネットワーク型組織【イベントレポート】

「“幸せ”と“成果”を両立する組織づくり」をテーマに開催してきたイベントですが今回が最終回となりました。欧州を周り知見を貯め帰ってきたGCストーリー代表取締役の西坂勇人の講演から始まり、パネルディスカッションには岩波直樹氏も交え組織に関する活発な議論が開催されました。

イベントのフル動画を公開しています。動画で見たい方はこちらから↓

この講座は『 “幸せ”と“成果”を両立する組織づくり』をテーマに、重要なノウハウをお持ちのゲストお招きし、未来を切り開くための7つの羅針盤を探求する連続講座の第7回目です。

過去のイベント動画はこちら

https://teaminsight.gc-story.com/downloadlist

登壇者紹介

西坂勇人

GCストーリー株式会社代表取締役社長

大分県生まれ。看板会社専門の材料商社で働きながら、インターネットに可能性を感じて社内で事業を立ち上げる。2000年に独立し、「看板ナビ」を立ち上げ、4800社が登録するサービスへと成長。代表取締役社長としてサイベイト株式会社(GCストーリー株式会社に社名変更)を設立。稲盛和夫氏が立ち上げた盛和塾で理念経営を学び、自律分散型組織であるティール組織を取り入れ、高エンゲージメント/低ストレスな組織を実現。2014年に「稲盛経営者賞」の非製造業第二グループ第1位、2019年に「ホワイト企業大賞」大賞、2016~2020年に「働きがいのある会社ランキング」5年連続ベストカンパニーを獲得。起業家の支援にも力を入れ、EO North Japanの理事も務めている。

岩波直樹

非営利株式会社eumo 代表取締役

大学卒業後、富士銀行(現みずほ)入行。2002年ワークハピネスを共同創業。組織開発、人材開発を専門分野に現在も活動中。2017年社団法人ユーダイモニア研究所を共同発起人として立ち上げ、理事に就任。ポスト資本主義等の次世代社会システム創造の研究と実践に取り組む。2018年11月~2019年6月、内閣府知財戦略本部価値共創タスクフォース委員に就任。大企業のオープンイノベーションおよびこれからの社会創造についての知見と具体的アクションを促進する報告書をまとめる。2019年株式会社eumo立ち上げに参画。同7月取締役就任。eumo Academyのディレクターを務める。

萩原典子

GCストーリー株式会社 CHO

ココシフの運営会社GCストーリーを2005年に実弟と立ち上げ、創業当初から組織のパフォーマンスの最大化と同時に全従業員の幸福にこだわった組織作りを行ってきた。2015年ころからは働きがいのあるランキングやホワイト企業大賞など数々の賞を受賞。

2020年からはココシフブランドを立ち上げ、メンタルトレーナーやコーチとして幸福度や自律度の高い組織作りのサポートを行っている。

選択肢としてのネットワーク型組織メリットとデメリット

現代の組織構造は、多くの場合階層型によって構成されています。

しかし、これから幸福と成果の両立を考えた際に「ネットワーク型組織」もあり得るのではないか?こちらが講演のメインテーマでした。

近しい概念としてホラクラシーや自律分散型組織などもありますが、より一般的で理解しやすい表現として提示されたネットワーク型組織は、GAFAをはじめとする米国企業の多くが採用している形態のようです。

業種による組織構造の適性についても話題が展開され、製造業や金融業、行政機関などは階層型組織との親和性が高い一方、テクノロジー企業やスタートアップ、クリエイティブ産業ではネットワーク型組織がより効果的であるようです。日本の組織文化については、製造業中心の社会構造を背景とした「従順な教育」の特徴が指摘され、グローバルな視点での課題が提起されました。京セラのアメーバ経営のように、階層型組織の中で個人の力を活かす工夫も見られますが、製造業において完全なネットワーク型組織の実現は現実的ではないとの見解も示されました。

もちろん階層型組織、ネットワーク型組織それぞれにメリット・デメリットが存在します。

階層型組織

メリット:明確な権限、一元的な意思決定、安定、予測できる

デメリット:柔軟性。モチベーション、エンゲージメント

ネットワーク型組織

メリット:フラット、柔軟、オープン、モチベーション、エンゲージメント

デメリット:意思決定の遅さ、非効率、運営が難しい

講演では、組織変革の成功には求心力と遠心力のバランスが重要であることが強調されています。

従来の階層型組織では軍隊的な組織文化に見られるような強い求心力が特徴でしたが、現代では個人の自由や個性を重視しつつ、組織としての一体感も維持する必要があります。変革のプロセスでは、個人の価値観を尊重しながら、多様な事例の共有や第三者からの影響を活用することが効果的であり、組織文化と個人の意識の両面における深い変容が必要とされます。特に、従業員一人ひとりが自身の役割と組織における位置づけを再考し、新しい働き方や価値創造の方法を模索することが重要です。

最終的に、イノベーション、ダイバーシティ&インクルージョン、従業員のウェルビーイング、さらにはESGやSDGsといった現代的な課題解決には、ネットワーク型組織への移行が不可欠であるという見解が示されました。ただし、この移行過程では意思決定プロセスの複雑化や効率性の一時的な低下といった課題も予想され、各組織の特性に合わせた慎重な変革の道筋を見出すことが重要だと締めくくられました。

組織の変化促進となる4要素

組織変革の本質と課題について、パネリストたちによる示唆に富んだディスカッションが展開されました。変化の時代において、幸せと成果を両立できる組織への進化が求められており、その実現にはネットワーク型組織への移行が一つの重要な選択肢として挙げられています。この移行プロセスでは、組織メンバー一人一人の意識変容とパラダイムシフトが重要となります。

意識変容のプロセスについて、人のエネルギーを引き出す方法は時代とともに進化してきており、恐怖や不安による動機付けから、内発的な動機付けへと移行してきています。真の成果はメンバーが心から楽しんで取り組める環境から生まれるという洞察が共有されました。

これからの組織を理解する上で、「文明」と「文化」の区別について重要な指摘がありました。

効率性や合理性を重視する「文明」的な側面はAIやロボットによって代替可能である一方、人間らしさや存在価値を感じられる「文化」的な側面は、合理的な説明が困難でありながら、組織の本質的な価値を形成します。このような組織文化の構築は、短期的な効率や成果とは異なる次元で評価される必要があり、組織の持続的な発展と人々の幸せに不可欠な要素となっていく旨の説明がありました。

また、変革を促進する要素として、「対話」「内省」「影響」「具体的な行動」の4つが挙げられ、特に異なる価値観を持つ人々との対話を通じた内省の機会が重要視されました。各メンバーが心理的な防衛機制を外し、素直に自己を表現できる場の重要性が指摘されています。

経営者の課題として、短期的な収益向上への不安や恐れが組織運営に与える影響もあるのかもしれません。多くの場合、経営者は自身の内面を深く理解することで、恐れから維持してきた組織の在り方と、本当に実現したい組織の姿との間にギャップがあることに気づくといいます。

経済合理性を超えて―― 経営者の“無意識” が変える組織の未来

組織の変革と経営者の無意識のバイアスをテーマとした中盤のパネルディスカッションでは、多くの経営者が「より良い組織づくり」を目指しながらも、その実現に苦心している現状が浮き彫りとなりました。特に中小企業において、経営者が自身の課題に気づかないことが、組織の変革を妨げているケースが多いことが指摘されています。

また、経営者の世界観が組織運営、事業に大きい影響を与えているようです。

具体例として、とあるディーラーの事例が紹介されました。自動車販売業界では価格競争に陥りやすい傾向がある中、同社の創業者は「人は経済合理性だけでは判断しない」という信念を持ち、その価値観を組織全体に浸透させることで、独自の経営を実現しています。その結果、「多少価格が高くても、あなたから購入したい」という顧客が多数存在し、経済合理性だけでは説明できない価値の創造に成功しています。

この事例は、経営者の世界観が組織全体に大きな影響を与えることを示しています。顧客も社員も、経営者の価値観に共鳴する人々が自然と集まってくる一方で、経済合理性のみを重視する経営者のもとには、同様の価値観を持つ社員や顧客が集まり、それ以外の価値を重視することが困難になるという循環が生まれます。

組織の改善には経営者自身の気づきと変革が不可欠であることが強調されました。アンコンシャス・バイアスは本人が気づきにくい性質を持つため、優れた組織の実例を直接見学し、学ぶ機会を持つことが推奨されます。経済合理性という単一の価値観にとらわれず、人間性を重視した経営アプローチを検討することで、新たな可能性が開けるという示唆が得られました。

最終的に、組織の変革には経営者自身の内面的な変化が不可欠であり、経営者が自身の価値観や無意識のバイアスに向き合い、それを克服することで、はじめて真の意味での組織改善が可能になるという結論に至りました。